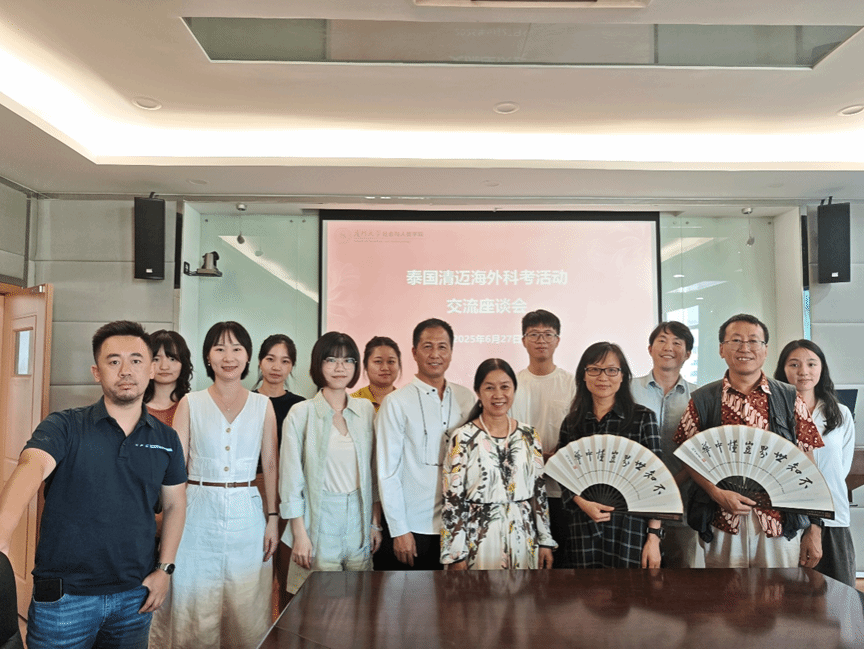

2025年6月27日,泰国清迈海外科考活动交流座谈会在海韵园行政楼A栋302室举行。参会人员包括上海大学经济社会学与跨国企业研究中心主任刘玉照教授、云南民族大学人类学系主任王建华副教授、泰国原住民委员会副主席Chutima Morlaeku女士。厦门大学社会与人类学院清迈科考团的带队老师及团员参加了座谈,成员包括邓燕华教授、李晋副教授、汪子臻助理教授、罗思雨助理教授、张奕助理教授、徐榕榕助理教授以及部分本科生及研究生团员。

座谈会伊始,邓燕华教授明确了清迈科考的双重定位:既是学术研究,也是教学实践。她强调此次科考是推动社会与人类学院教学国际化、提升学生学术能力的机会。邓燕华教授指出,海外田野需要了解不同国家的社区和文化,教师和学生都可在此过程中获得成长。她希望各组队员在出发前明确自己的调研主题和框架,确保调研成果的产出以及各小组的配合。

在培训阶段,刘玉照老师以“经济社会学与跨国企业研究”为主题,详细介绍了自己所在单位在推动海外科考上的经验和成果。刘玉照教授长期关注中资企业在海外的拓展和布局,以及在此过程中发生的文化碰撞与挑战。刘老师详细介绍了海外田野研究的复杂与不确定性,并介绍了如何通过海外科考实现对研究生的培养。在他看来,海外科考的最大意义在于纠正我们的文化偏见和误区。他呼吁厦大师生在清迈科考的调研过程中以理论为驱动,保持对田野现场的反思,海外科考必须做好前期阅读和准备。

王建华老师介绍了泰国华人的发展历史以及泰北华人的整体情况。泰国华人群体经历了几个不同的阶段。最早一批华人已经高度融入泰国社会,在经济与政治上具有显著的影响力,这是泰国与其他东南亚国家的区别。泰北华人村落属于第二批移民,他们在一定程度上保有自治,逐步复兴了华文教育。在清迈,由中国投资者、留学生、陪读家长与旅居者构成的新移民是泰国华人华侨发展的第三阶段,这些新移民正重塑泰国华人社区的文化景观。泰国人对这些不同时期涌入的华人群体有不同的称呼,清迈是理解泰国华人华侨文化变迁的重要场所。

下午的讨论围绕田野调查的具体细节展开,各组老师与同学针对自己的研究内容与专家展开交流,内容涉及后勤保障、对象招募、主题定位、研究方法、伦理等多个维度。Chutima Morlaeku女士是清迈知名的社会活动家,在基层工作了三十多年,跟当地社区有紧密的联系。她以局内人的身份为厦大师生提供了切实可靠的田野建议,刘玉照和王建华老师也回答了厦门大学社会与人类学院师生的问题。在总结阶段,邓燕华院长表示此次交流活动揭开了清迈科考的序幕,接下来,各组师生将围绕自己的主题展开准备。

撰稿:杨轶

摄影:何静

编辑:何静

审定:毛毛