2025年8月30日,厦门大学社会与人类学院主办的第一届“走向世界的田野”海外科考活动圆满完成。在邓燕华教授、李晋副教授、徐榕榕助理教授、罗思雨助理教授、张奕助理教授和汪子臻助理教授的带领下,来自学院三个专业的18名本硕学生,在泰国清迈开展了为期11天的深度田野调查。本次活动聚焦“泰国新华人华侨”群体,涵盖数字游民、华文教育、旅居生活、留学教育、陪读家庭及文化传承等多个议题,展现了学院在国际视野下推动科研与教学融合的创新实践。

一、项目介绍

作为社会与人类学院于2025年启动的重点项目,“走向世界的田野”以海外实地调研为核心,结合学术座谈、读书会、研讨会等多种形式,致力于在全球化语境中拓展科研与教学的边界。队徽以草书“行”字环绕地球,配以象征“美美与共”的橄榄枝,共同构成代表学院(SSA)的意象,传递出“读万卷书,行万里路”与构建人类命运共同体的愿景。项目口号“The world is our field.”(世界是我们的田野)彰显了学院开放、包容、进取的学术精神。

清迈作为泰国北部历史深厚且高度国际化的城市,近年来成为中国旅居者的重要目的地。其独特的文化背景与政策环境,使该地区的新华人群体呈现出区别于传统东南亚华侨的特征。学院依托长期积累的华人华侨与东南亚研究学术传统,选择清迈作为首届科考地点,既拓展了中国移民研究的视野,也呼应了中泰建交五十周年的时代契机。

二、行前准备

学院调研团队为本次科考进行了充分的行前准备,以确保研究工作的展开。6月24日,团队举行了行前动员会,完成了分组、选题、分工等事宜。

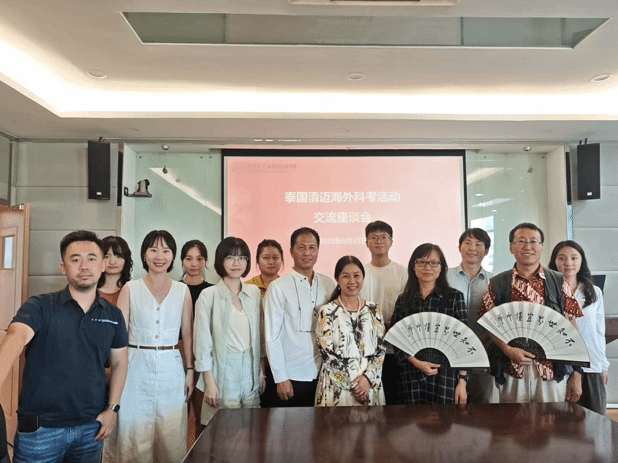

6月27日,学院团队召开了海外科考活动交流座谈会,特邀上海大学经济社会学与跨国企业研究中心主任刘玉照教授、云南民族大学人类学系主任王建华副教授以及泰国原住民委员会副主席Chutima Morlaeku女士,与调研团队成员就前期准备工作进行深入交流。这次座谈帮助团队梳理了研究方向,为后续进入田野提供了专业意见与跨国视野。

调研团队共组织了三次读书会来帮助学生增强对清迈华人社区的了解。7月18日到8月1日,邓燕华教授带领团队老师先后阅读了张锦鹏、段颖、龚浩群等东南亚研究者对泰北地区的论述。各小组也根据自己的研究主题展开了专门研究和阅读,以求在理论和历史知识上做好储备。通过这些研读与讨论,团队成员加深了对泰国北部华人历史的了解,也更加明确了自己有可能聚焦的方面。团队全体成员还在8月8日与8月15日召开了两次研讨会,重点围绕访谈对象的寻找、筛选、访谈提纲的设计以及具体的田野流程展开讨论,论证和细化了各小组的田野计划。这一系列行前准备,为清迈田野工作的顺利推进奠定了坚实的基础。

三、海外科考

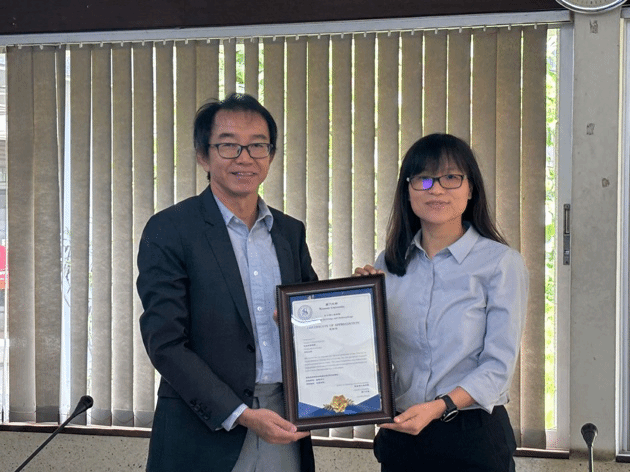

科考期间,团队师生于8月21日访问清迈大学社会科学学院,与五个系所的负责人展开座谈。邓燕华教授介绍了社会与人类学院的发展历程与科研方向,双方就未来合作达成多项共识。座谈会尾声,两院院长互赠礼物,标志着交流与合作进入新阶段。

在接下来的十天中,六支小组分别深入清迈多个场域,展开密集而高效的田野工作:

邓燕华教授带领的调研小组聚焦数字游民群体。小组成员先后走访了多个数字游民社区,实地参观清迈数字游民社区的空间建设,并参与其中的日常活动。小组成员对社区创办者进行了深入访谈,重点关注数字游民社区的创办理念、运营模式、组织挑战与未来发展,并围绕旅居地选择、文化适应、身份认同等关键议题与被访者展开交流,体验数字游民社区的生活实践与氛围。这些社区不仅是数字游民的工作场所,也是他们生活与社交网络的核心,这些新平台折射出跨国流动背景下形成的新型工作方式与生活方式。

李晋小组聚焦传统华文学校的变迁及新生代中国旅居者子女的中文教育。调研小组走访了崇华新生华立学校等清迈华校,并与校方领导和教师就泰北华文教育的发展历程、办学理念、教学细节、以及新近出现的各种变化展开交流。研究团队还大量访谈了新近来到清迈的中国旅居者,了解他们对子女中文教育的看法与做法。除访谈外,师生们还亲身参与中文课堂,直接体验教学氛围。调研发现,随着新一代旅居者对中文教育需求的增加,各类泰国学校纷纷加大对中文教学的重视,这在一定程度上反而使传统华校面临新的机遇和挑战。这些发现为理解清迈华文教育的现状与挑战提供了新的视角。

徐榕榕小组聚焦清迈国际学校的中小学生留学现象和陪读家庭的生活与网络。小组成员先后走访了国际学校,对数十个陪读家庭、教师、中介、教培从业者进行访谈,并利用田野中发展出来的人际网络走进校园、家庭与工作场所,参与教学实践与义工活动。调研小组关注陪读家庭的教育选择、动机及家庭结构的变化,希望从人生选择中发现文化适应策略与家庭分工变化,理解中国家庭亲子关系和教育理念上的改变,记录陪读家庭在理想教育与经济现实之间的挣扎,刻画出清迈留学陪读家庭的整体面貌与日常生活。这些鲜活的案例为传统跨国陪读研究带来了清迈经验,为理解全球化背景下中产家庭的教育决策和价值重构等问题提供了新的视角。

罗思雨小组聚焦清迈高校留学生群体,围绕清迈留学生的留学动因、在泰生活及生涯规划展开调研。小组成员在出发前就围绕访谈方法展开培训,并在完成线上预访谈后修订访谈提纲。抵达清迈后,小组成员在带队老师的指导下不断提高自己对提问技巧的理解,在停顿节奏与眼神交流中领悟访谈的艺术,并在每日访谈过后交换访谈内容和心得,由指导老师给出指点。聆听受访者的故事让原本单一的留学生形象变得饱满而立体。最终,调研小组决定将泰国留学群体的留学决策放置在人生史和留学生的生命历程中来理解。醇香的泰茶、故事与不断成长的专业能力,共同织就了这次充实幸福的田野体验。

张奕小组关注清迈旅居者如何在家庭与社区之间结成复杂的关系。调研团队对18位受访者进行了深度访谈,每位对象1至2次,每次持续2到3小时,累计转录文稿逾十万字,受访者涵盖不同的经历与背景。研究小组在访谈外还积极融入受访者的日常生活,通过参与观察获取了大量鲜活的一手资料,从不同角度了解清迈的旅居经验如何重塑了家庭结构。家不仅连带起个体与社区,还在外部社会组织功能缺失时发挥了不可替代的作用。基于这些发现,研究小组深入关注家庭与正式组织及非正式社会组织之间的关系,这些非线性的关系相互交织、相互影响,共同构成了清迈社会独特的运行网络。

汪子臻小组走访了清迈旅居者聚集的社区,包括咖啡馆等旅居者日常使用的空间,深入观察旅居者的生活轨迹与社交方式。这些人有的为了孩子教育离开国内,有的想逃离高压与“内卷”,也有人只是为了追求一份慢节奏的生活。通过本次调研,团队不仅看到了华人旅居清迈的多样图景,也捕捉到当代中国人在教育、安全感和生活质量之间不断权衡的心境。旅居者对泰国社会既有赞美,也在教育、消费与生活方式等不同领域维持自我区隔。由这些来自不同年龄、阶层、职业背景的旅居者所讲述的“清迈故事”,为理解全球化语境下华人旅居生活的理想与矛盾提供了新的案例。

六个小组从不同侧面共同绘就清迈新华人群体的生活图景,每组不仅积累了超过十万字的访谈转录、大量影像与实物资料,更在方法实践与理论反思中提升了学生的田野能力与学术洞察。

四、结语

清迈故事,既为传统华人研究与东南亚区域研究注入新的内容,也为当代移民研究提供了来自在地经验的案例。此次科考不仅是厦门大学社会与人类学院推动海外田野教学的重要起步,更是“厦大学派”在国际舞台上发出新知与新声的有力尝试。学院将持续推进相关成果的整理与出版,包括研究文集、影像纪录与学术论文,进一步探索科研反哺教学、田野链接世界的创新路径。

世界是田野,田野亦是我们理解世界、参与世界的方式。第一届“走向世界的田野”海外科考在清迈埋下了种子,而它带来的方法训练、跨文化对话与学术网络,将持续生长,走向更辽阔的世界。

撰稿:徐榕榕 等

摄影:卢俊糖 等

编辑:徐榕榕 何静

审定:毛毛