4月16日下午,南强学术讲座“新时代与中国人类学:一个探索性省察”在海韵园行政楼A栋103教室举行。本次讲座由韩国首尔国立大学人类学终身教授兼山东大学人文社会科学特聘一级教授、韩国大宇财团学术委员会委员长金光亿主讲,我院龚浩群教授主持。

金光亿教授开篇指出,21世纪以来,人类生活正经历“根本性革命”,在此背景下,传统人类学以静态社会为对象的研究范式已显不足,学科亟需革新方法论与问题意识。金教授从自身成长经历和在山东农村的田野调查谈起,介绍了中国人类学重建的历史,反思了人类学学科建设。他认为,应该明确人类学在中国的定位和中国之于人类学的地位。面对民族主义和文化主权主义抬头的全球趋势,人类学应该作为“跨文明翻译者”,揭示差异背后的共存逻辑。

针对数字技术对人类生活的殖民,金光亿教授指出,虚拟与现实界限消融,人的主体性正在被算法解构。他以“数字游民”现象为例,提出人类学需关注技术如何重塑家庭、职业甚至生死观念,并呼吁重拾人类学“为人”的核心关怀。新冠疫情暴露了现代社会的脆弱性,它迫使人类重新思考自由与安全、个人与集体的边界。他强调学者应直面生态危机、技术失控等全球议题,同时,他批判当代知识生产过度倾向“有用性”,并提出人类学需平衡三种知识形态,即有用性知识、生成性知识和“人性”的知识。人类学对“人性”的追求解决的是社会现象或制度中“人”的问题,它超越了国族界限,探索“成为人”的普遍价值。

在新时代下,人类学应当对抗西方中心主义世界观和知识体系的暴力和歪曲,为了建设新文明,实现人民团结。讲座尾声,金光亿教授寄语听众,在文明冲突与技术异化的时代,人类学不仅是学术领域,更是一种“行动承诺”。学者须走出书斋,参与公共议题,探寻人类存在意义与生活价值,为社会实践提供深刻的洞察与指导。

整场讲座融合理论思辨与现实反思,既有对学科史的深刻反思,亦包含对未来的敏锐洞察。现场师生与金光亿教授围绕中国人类学学科建设的未来方向展开了热烈讨论,正如主持人龚浩群教授总结,金先生的省察为中国人类学在新时代的破局提供了思想镜鉴,人类学对于人性的发现与理解,使其成为一门需要建设且必须建设的学科。

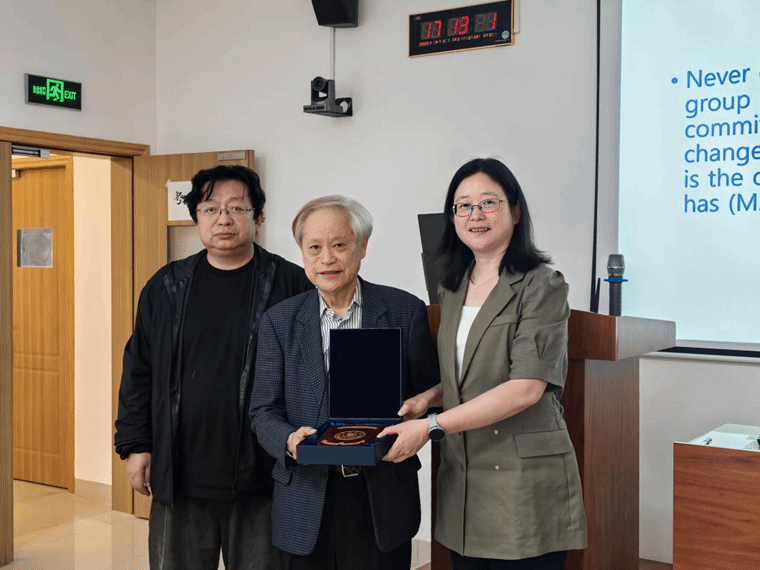

讲座结束后,龚浩群教授和张亚辉教授向金光亿教授赠送“南强学术讲座”纪念牌。

摄影:龚浩群 侍雨露

撰稿:侍雨露 徐思嘉

编辑:龚浩群 何静

审定:毛毛